题组在《PlosOne》杂志(IF:3.057)首报中国人和白种人在慢性鼻窦炎的发病上,既存在共同的遗传学基础,也存在显著差异,在49个在白种人慢性鼻窦炎报道的易感位点中,我们报告只有RYBP和AOAH两个基因的位点可以达到重复性,提示慢性鼻窦炎遗传学机制的复杂性,存在人种异质性,这也在一定程度上解释了多位学者提出的“欧洲高加索人群和亚洲人群的慢性鼻窦炎在免疫炎症表达模式上存在明显区别”的可能潜在机制。

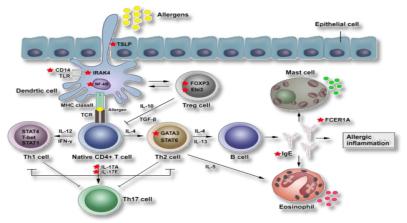

课题组尚选择了与过敏性鼻炎发病密切相关的调节性T细胞及4种效应T细胞通路中的26个关键基因的96个tSNP进行分型,研究发现候选基因间存在广泛的交互作用,协同影响过敏性鼻炎的发病风险,提示对过敏性鼻炎遗传风险研究,不能停留在以往单个基因研究的模式,需要更复杂的模型和实验数据进行深入挖掘解析,该研究成果发表在2015年《PlosOne》杂志(IF:3.057)。

此外,表观遗传是遗传与环境因素的中间媒介,其相关研究可以弥补传统遗传学研究的不足。DNA甲基化修饰是表观遗传的重要内容,参与基因表达沉默与否。IL13,作为多效的细胞因子,在过敏性鼻炎的发病中发挥重要作用。课题组募集了来自北京和沈阳2组人群,全面筛查受试者外周血白细胞IL13_CpG岛甲基化状态,研究发现I13基因甲基化改变与AR发生相关,该研究结果在《Clin

Exp Allergy》杂志发表(IF= 5.587)。

课题组所在团队2014年受邀撰写过敏性鼻炎全基因组关联研究进展综述以及鼻窦炎国际ICON指南遗传和表观遗传学章节,分别发表在《Curr Opin

Allergy Clin Immunol》杂志(IF:2.771)和《WAO journal》杂志。